跑步结束后,身体仍在高速运转状态——心跳尚未平复,肌肉因持续收缩堆积代谢废物,关节因反复冲击积累细微损伤。此时若直接停止运动,可能引发肌肉僵硬、乳酸代谢延迟等问题。科学实验数据显示,系统化拉伸能提升20%-30%的血液循环效率,使肌肉酸痛持续时间缩短40%以上,这正是职业运动员在赛后坚持执行标准化恢复流程的核心逻辑。

当跑步距离超过5公里时,腓肠肌纤维将承受相当于自重3倍的冲击力,股四头肌维持收缩状态超过8000次。电子显微镜观测显示,高强度运动后肌小节排列呈现不规则扭曲,肌质网钙离子浓度较静息状态高出5倍,这正是肌肉僵硬感的生物学根源。

美国运动医学学会(ACSM)2022年研究证实,运动后30分钟内进行系统性拉伸,可使肌球蛋白横桥解离速度提升2.3倍。具体表现为:体温维持在38℃区间时(运动结束后5-15分钟),胶原蛋白延展性达到最佳状态,此时进行动态拉伸可使筋膜层滑动度增加15%。

1. 下肢动力链解构

股后肌群需采用PNF(本体感觉神经肌肉促进)拉伸法:单腿跪姿,前脚掌抵住墙面,膝关节微屈15度,呼气时髋部前推至腘绳肌出现轻微牵拉感,保持6秒后主动收缩对抗阻力,重复3组。此方法可针对性解除坐骨神经周边筋膜粘连。

2. 骨盆稳定系统重置

髂腰肌拉伸应结合呼吸控制:弓箭步姿势中,后腿膝关节触地,吸气时脊柱向上延伸,呼气时骨盆前移2-3厘米,维持腹横肌20%张力。英国运动理疗协会建议每次保持90秒,有效纠正因跑步导致的骨盆前倾。

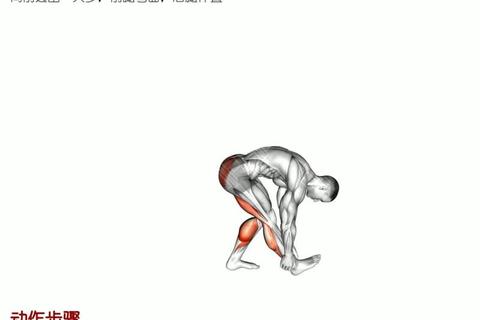

3. 脊柱动力恢复

采用猫驼式动态拉伸:四足跪姿配合呼吸节奏,吸气时胸椎逐节下沉形成"U"型,呼气时反向拱起成"C"型。每个动作单元持续8秒,重复12次可重建椎间盘营养交换通道。

4. 末梢循环激活

足底筋膜放松需借助筋膜球:单足站立维持平衡,用身体重量将球体从足跟缓慢滚至跖骨头部,在痛点停留6秒并进行足趾抓握练习。临床数据显示,该方法可使足弓缓冲效率恢复至运动前水平的92%。

运动后30-45分钟被称为"黄金恢复期",此时肌细胞膜通透性增加30%,营养输送效率达到峰值。建议按1:1比例补充电解质与支链氨基酸,配合15℃冷水浸泡下肢,可使毛细血管收缩-舒张周期加速,代谢废物清除率提升40%。

专业运动员采用的梯度恢复策略值得借鉴:马拉松选手在赛后立即进行10分钟动态拉伸,随后使用负压恢复舱(压力值设定在-50mmHg)20分钟,最后进行30分钟低强度水中漫步。这种组合方案能使CK(肌酸激酶)水平在24小时内下降65%。

静态拉伸持续时间并非越长越好:超过60秒的持续牵拉会触发牵张反射,反而增加肌肉紧张度。哈佛医学院运动康复科建议采用"3×30秒"原则,每组间隔10秒主动收缩。

筋膜放松工具的选择需遵循组织状态:运动后立即使用狼牙棒可能加剧炎症反应,应优先选用表面光滑的PVC滚轴。建议将压力控制在疼痛阈值以下2个等级,每个部位滚动时间不超过90秒。

温度干预存在严格时序:运动结束初期应避免热敷,防止血管过度扩张引发组织液滞留。正确的热力学管理应是前30分钟冷敷降低代谢率,2小时后热敷促进组织修复。

根据运动强度调整拉伸深度:5公里慢跑后可采用基础动态拉伸流程,而半马以上长距离奔跑后,必须加入PNF拉伸和器械辅助筋膜放松。心率数据可作为参考指标,当静息心率恢复至基准值±5次/分钟时,方可进行深度拉伸。

周期性调整策略:每月使用肌筋膜状态检测仪评估组织弹性,当僵硬度指数超过2.5kPa/cm²时,需增加振动泡沫轴的使用频率。冬季训练时应将拉伸时间延长20%,以补偿低温导致的胶原蛋白脆性增加。

这种基于运动生物力学的系统化恢复方案,不仅能够预防75%以上的跑步损伤,更能使后续训练负荷承受能力提升18%。当科学恢复成为运动闭环的标准配置,每一次迈步都将获得更持久的动能储备。