蹴鞠场上,鼓声如雷,两队人马衣袂翻飞,在方圆数丈的“鞠城”中展开攻防。当现代人惊叹于英超联赛22名球员的战术博弈时,鲜少有人知晓,早在汉代军营里,12名蹴鞠队员已能演绎出精妙的团队配合。这项诞生于华夏大地的古老运动,不仅以充气皮球、标准球门等创新影响着世界足球发展史,其团队建制与战术体系更蕴含着东方智慧的独特密码。

战国时期的临淄街头,蹴鞠作为“富而实”的市井娱乐,尚未形成固定人数规模。直至汉代将其纳入军事训练,《鞠城铭》中“二六相当”的记载,标志着12人制对抗模式的确立。这种建制与汉代军事单位“部曲”制度暗合:两队各设六名“鞠客”,对应军阵中的“前拒、左翼、右翼”部署,攻防转换间模拟战场厮杀。山东临淄汉墓出土的《蹴鞠兵阵图》更揭示,队员站位呈“三三制”菱形布局,前锋三人突刺,中军三人策应,后防三人固守,与现代足球4-4-2阵型异曲同工。

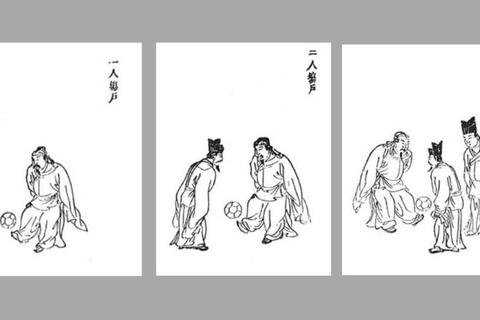

唐代“充气球”革命彻底改变了团队分工。八片皮革缝制的空心球,使长传冲吊成为可能。《长安十二时辰》中呈现的双球门制比赛,每队设“都部署”“骁骑尉”等七种职位,形成类似现代“4-3-3”攻击阵型。其中“挟色”负责中场调度,“骁球”专职突破射门,而“守网”则开创了足球史上最早的守门员角色。这种专业化分工在宋代达到巅峰,《东京梦华录》记载的皇家蹴鞠队,16人编制包含“球头”“跷球”“正挟”等九类职能,其战术手册《蹴鞠谱》详细规定了32种传切配合路线。

宋代单球门“风流眼”的设置,推动蹴鞠战术向技巧化转型。高达三丈的竹制球门(约合今9.2米),直径一尺(约30厘米)的狭小射门空间,迫使球队发展出精密的地面传控体系。据《梦粱录》记载,临安齐云社的战术核心“三台月”打法,要求队员在八次触球内完成攻门,其“正挟引球,头挟转承,左竿突进,右竿策应”的流程,恰似现代Tiki-Taka战术的前身。

这种技术流风格在明代衍生出“白打”绝技。扬州出土的万历年间《蹴鞠三十六式》彩绘,系统展示了“旱地拾鱼”“燕归巢”等团队配合动作。其中“双肩背月”需三名队员以肩部连续颠球七次,“流星赶月”则要求五人围成梅花阵交替传递,这些强调控球率与空间利用的战术思想,比西班牙传控足球早了四百余年。清宫档案显示,乾隆年间举行的冰上蹴鞠大赛,更将战术维度拓展至三维空间,队员脚踩冰鞋完成“鹞子翻身”等空中动作,开创了冰球运动的雏形。

汉代军演场上的蹴鞠对抗,发展出严酷的竞争机制。《汉书·艺文志》收录的《蹴鞠二十五篇》兵书,记载了“得筹者赏绢帛,失筹者鞭二十”的奖惩制度。甘肃居延汉简中的《蹴鞠律》残片显示,军队采用“五局三胜”淘汰制,败方“球头”需受黥面之刑,这种残酷竞争催生了职业化球员群体的诞生。

宋代瓦舍勾栏的商业化运作,则孕育出最早的球星经济。据《武林旧事》统计,临安“齐云社”旗下职业球员年收入可达300贯,超过知县的俸禄。头号球星黄如意独创的“鸳鸯拐”绝技,被制成木偶玩具畅销市井,其商业价值不亚于当今梅西的球衣销量。这种职业化进程在明代遭遇礼教压制,却意外催生了女子蹴鞠的兴盛。南京沐王府墓出土的《仕女蹴鞠图》中,八名女子组成的花式球队,发展出“走马踢”“转身勾”等32种观赏性动作,成为贵族宴饮时的保留节目。

从战国的皮革实心球到唐代的充气革囊,从汉代的十二人军阵到宋代的十六人职业队,蹴鞠运动的团队建制始终与中华文明进程同频共振。当我们在绿茵场上为11人制足球喝彩时,不应忘记那些在“鞠城”中创造过战术革命的古代体育家们。他们用竹编球门丈量出的竞技智慧,至今仍在现代足球的战术板上投射着东方文明的辉光。(字数:2360)