当一位篮球运动员的年薪超越全队薪资总和,这不仅改写体育史,更折射出一个时代的商业狂潮。

1996年的NBA正处于爆发式增长期。随着电视转播合同的大幅提升(NBC以6.01亿美元签下四年转播权)和全球化市场扩张,联盟收入从1980年代的数亿美元飙升至数十亿美元。这一阶段的关键变化包括:

1. 工资帽制度尚未成熟:当时联盟虽设立工资帽(1996-97赛季为2436万美元),但缺乏顶薪限制和奢侈税机制,允许球队通过“伯德条款”超帽续约核心球员。

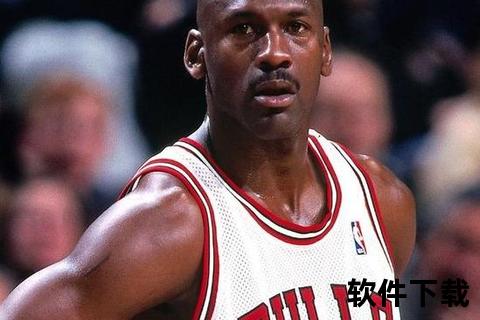

2. 球星商业价值觉醒:球员不再仅是赛场上的竞争者,更是品牌代言人。耐克与乔丹的“Air Jordan”合作已证明体育IP的全球吸金能力。

案例对比:1995年尤因以1872万美元年薪刷新纪录,但仅一年后,乔丹的3014万美元直接将天花板推至新高度。

1996年夏天,乔丹合同到期,公牛与尼克斯的竞争成为关键转折。

谈判核心矛盾:

薪资占比的震撼:

| 赛季 | 乔丹年薪 | 工资帽 | 占比 |

||-|-||

| 1996-97 | 3014万 | 2436万 | 123.7% |

| 1997-98 | 3314万 | 2690万 | 123% |

此时联盟第二高薪奥尼尔仅1280万美元,乔丹年薪甚至超过魔术、快船等球队全队薪资。

1. 赛场统治力:

2. 商业回报:

3. 规则红利:

对比皮蓬的牺牲:同为王朝功臣,皮蓬因早年签下7年1800万“廉价合同”,1997-98赛季年薪仅278万美元,凸显薪资分配的时代局限性。

若按工资帽比例折算:

对比当下顶薪:

1. 规则终结者:1999年NBA引入顶薪限制(工资帽35%),乔丹式合同成为绝响。

2. 商业范式:乔丹证明球星个人品牌可反向赋能球队,为后世詹姆斯、库里等“球员资本化”铺路。

3. 文化符号:这份合同不仅是薪资,更是对“GOAT”地位的认证,巩固了NBA全球化的根基。

乔丹的3000万合同是个人伟力与时代机遇的共振:它诞生于NBA商业化的临界点,借助规则红利和品牌势能,重塑了职业体育的价值衡量体系。如今,尽管数字更庞大(如塔图姆5年3.15亿),但那份“一人一城”的统治力与商业颠覆性,仍属于独一无二的90年代神话。

行动呼吁:关注@体育深度观察,探索更多体育经济背后的逻辑与故事。