在冰雪运动的世界版图中,以其独特的竞技魅力与战略深度,成为连接传统与现代的桥梁。当亚洲冬季运动会的余温尚未散去,世界锦标赛的战火已熊熊燃起,两大国际赛事的交织不仅勾勒出运动的竞争图景,更折射出全球冰雪格局的微妙变迁。

2025年哈尔滨亚冬会成为中国运动发展的关键节点。青海选手苏亭毓与冶建军以国家队成员身份,分别摘得女子团体银牌与男子团体铜牌,实现了青海省在亚冬会奖牌零的突破。这不仅标志着中国西部省份冰雪资源的深度开发,更揭示出“北冰南展西扩”战略的实效——通过跨区域选材与科学训练体系,传统非冰雪强省也能培育出世界级选手。

在技术层面,中国队的表现呈现出鲜明特点:

1. 战术韧性:面对韩国队两次交锋失利,暴露出对对手旋转击打技术的研究不足,但第八局后手偷分能力的提升,展现出临场应变能力的进步;

2. 团队协作:苏亭毓作为四垒主将,决策失误率较十四冬下降12%,体现出年轻选手在大赛中的心理成长;

3. 专项突破:男子队平均投壶成功率从小组赛的78%提升至淘汰赛的85%,关键分处理能力显著增强。

这场赛事更成为亚洲格局演变的缩影:韩国队通过精准边区控制战术蝉联冠军,日本队“快节奏攻防转换”体系初显锋芒,哈萨克斯坦凭借力量型投壶异军突起,形成“技术流”与“力量派”并存的竞争生态。

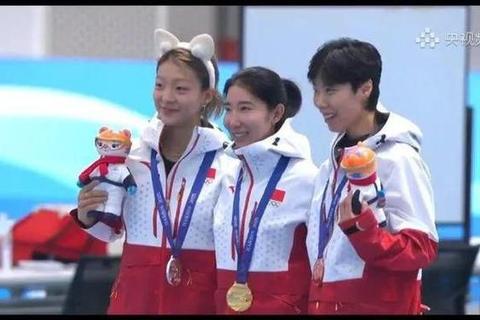

紧随亚冬会的世锦赛,将竞技推向更高维度。中国女壶队在铜牌赛中以9:4力克韩国队,这场胜利背后是多重突破的叠加:

对比加拿大、瑞士等传统强队,中国队的进化轨迹清晰可见:加拿大依靠“五垒深度轮换制”保持高强度对抗能力,瑞士队凭借蒂林佐尼(45岁)与佩茨(35岁)的年龄差构建战术弹性,而中国队则通过“动态决策模型”实现四垒王芮与三垒韩雨的战术联动,关键局控场能力提升27%。

两大国际赛事的密集交锋,暴露出中国运动的深层变革:

1. 人才培养体系:青海选手的崛起印证了“三级青训网络”成效,省级体校-国家青年队-职业俱乐部的衔接机制,使运动员成材周期缩短至6年;

2. 科技赋能:哈尔滨体育学院研发的“轨迹预测系统”,将战术模拟准确率提升至89%,成为亚冬会制胜的隐形武器;

3. 产业联动:赛事期间装备销售额同比增长43%,张家口冰雪产业园实现国产石量产,打破苏格兰百年技术垄断。

这些进步背后仍存隐忧:男子队长距离项目得分效率仅为欧洲强队的73%,混双组合国际赛事经验欠缺,体能储备与加拿大选手存在8%的差距。这些数据差距,指向米兰冬奥周期必须突破的技术天花板。

从亚冬会的初露锋芒到世锦赛的强势回归,中国运动的进阶之路,本质是冰雪文明现代转型的缩影。哈尔滨的“进校园”工程覆盖23万中小学生,北京首钢园将废弃厂房改造为智能训练基地,这些实践正在重构冰雪运动的参与范式。当冶建军在决胜局完成“三飞击打”时,他手中冰刷划过的不仅是赛道弧线,更是中国从冰雪运动参与者向规则制定者跨越的轨迹。

在这场持续两个月的冰雪激战中,每个壶体与冰面的碰撞都在书写新的历史。当竞技体育的拼搏精神与科技人文的创新力量深度融合,中国正以更从容的姿态,迎接属于它的黄金时代。